カーボンニュートラルニュース vol.8

(2025.03.17)

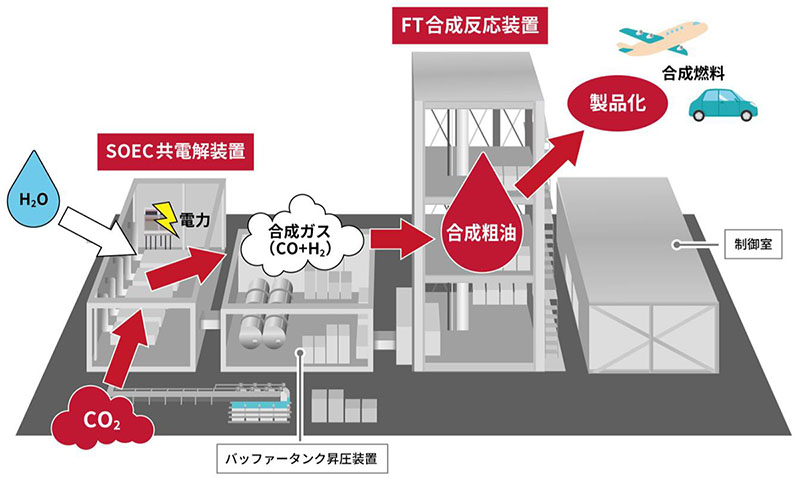

産総研が共電解とFT合成を組み合わせた

「液体合成燃料」の一貫製造プラントを開発

エネルギー効率が3割から4割向上するとの試算も

二酸化炭素と水素を原料として、石油とほぼ同じ構造を持った「液体合成燃料」を製造する技術の開発が、2030年代前半までの商用化を目指してすすめられている。国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)と(一社)カーボンニュートラル燃料技術センターは共同で、産総研つくば西事業所内にこの液体合成燃料のもととなる合成粗油を一貫製造するあらたなベンチプラントを開発、連続運転に成功した。SOEC(固体酸化物形電解セル)共電解装置とFT(フィッシャー・トロプシュ)合成反応装置を一緒に取り入れているところが特徴で、「電気化学反応である共電解と触媒反応のFT合成という別反応のものを組み合わせることは、国内初の取り組みになる」(望月剛久・産総研エネルギープロセス研究部門研究グループ長)という。

共電解とは二酸化炭素と水蒸気(CO₂+H₂O)を同時に600℃から800℃という高温で電気分解し、一酸化炭素と水素の混合ガス(CO+H₂)を製造するというもので、大幅な消費電力の抑制が可能となる。この共電解の仕組みとFT合成(混合ガスから合成粗油をつくること)によって、エネルギー効率は従来比にして3割から4割向上するともいわれている。

プラントでは1時間あたり最大1500㍑の混合ガスを製造し、そこから200㍉㍑の合成粗油をつくることができる。ただ、現在は連続運転の確認を最優先としており、生産量はその半分程度に抑えられている(1週間に約5㍑)という。「実証を重ね、つぎのパイロットスケールの段階にすすめて、製造コストがどのくらいかかるか、どのくらい二酸化炭素が削減できるのかなどを具体的に示していきたい」と望月氏は話している。