第25回 水素エネルギー研究会

(月刊『コロンブス』2025年11月号掲載)

水素構想に挑戦する北海道札幌市で

セミナー会議「次世代エネルギー

水素のエネルギー戦略」を開催

水素エネルギー研究会は9月19日(金)、サッポロパークホテル(北海道札幌市)でセミナー会議「次世代エネルギー 水素のエネルギー戦略」を開催した。さっそく、当日の様子や講話内容を紹介したい。

水素社会構築に向けた札幌市の挑戦

当日、会場に集まったのは、札幌市内ほか道内の中堅・中小企業の経営者たちと地元メディアの記者を含めて47名。会は研究会会長である村越政雄氏(㈱ムラコシ精工会長・㈱ムラコシホールディングス代表取締役社長・東京都商工会連合会名誉会長)の挨拶で幕を開け、副会長5人全員の紹介の後、札幌市まちづくり政策局政策企画部 グリーントランスフォーメーション推進室 水素事業担当課長の佐藤友永氏が市の水素関連の取り組みについて講話。

佐藤氏によれば、190万人ほどの都市である札幌市は暖房などの熱需要の高い一大消費地で、いかにカーボンニュートラルを達成するかが大きな課題となっている。そこで2024年6月、「再生可能エネルギーのポテンシャルを秘めている北海道の各地で水素やアンモニアといったカーボンニュートラル燃料を生産し、それを札幌市まで運んできて利用する仕組みを構築しよう」と、札幌市水素・再生可能エネルギー推進協議会を立ち上げた。現在、座長の札幌市を含む48の自治体や企業が参加し、白熱した議論を交わしているという。

と同時に、札幌市では水素を利用するためのインフラ整備にも力を入れている。以前は市内に水素の充填拠点は移動式水素ステーション(水素を充填する機能を有する設備を40 フィートコンテナ内に搭載)しかなかったが、今年4月には、札幌市中央区大通東5丁目の旧中央体育館跡地に定置式水素ステーションをオープンした。これは道内初となる「FCバスやFCトラックなどの大型燃料電池車にも対応できる」水素ステーションであるほか、隣接地ではホテルやベーカリーカフェの建設もすすめており、これらの施設では「燃料電池の電力などに、水素ステーションから送られる水素を活用していく」そうだ。

また、今年2月にはさっぽろ雪まつりの大通会場3丁目の東エリアを「GX脱炭素エリア」として「水素や太陽光を活用し、二酸化炭素を排出しないクリーンな会場としたほか、市内の中小企業などが開発した水素ストーブや燃料電池で動く自販機も設置し、大勢の来場客に利用してもらった」という。

佐藤氏はこうした取り組みを紹介した後、「市では今後も、地元の中小企業と連携しながら水素サプライチェーンの構築に取り組んでいく」と講話を締めくくった。

カーボンニュートラル達成に

向けた日本の水素戦略

ついで入交昭一郎氏(元本田技研副社長・元セガエンタープライゼス代表取締役・現入交昭一郎事務所代表)が講話した。冒頭、入交氏はまず世界の水素生産と利用の現状について解説した。それによれば、2023年度の世界の水素生産量は9700万㌧、そのうちグリーン水素(※)は1㌫以下にとどまっており、全体の5〜6割を占める中国製の約7割が石炭由来のグレー水素だという。

カーボンニュートラル達成のためには、いうまでもなくグリーン水素の生産量と流通量を上げていかねばならないが、水素は現存する気体エネルギー源と比較して3〜4倍のコストがかかってしまう。このコストが下がらず、なかなか普及しないのが実態だ。

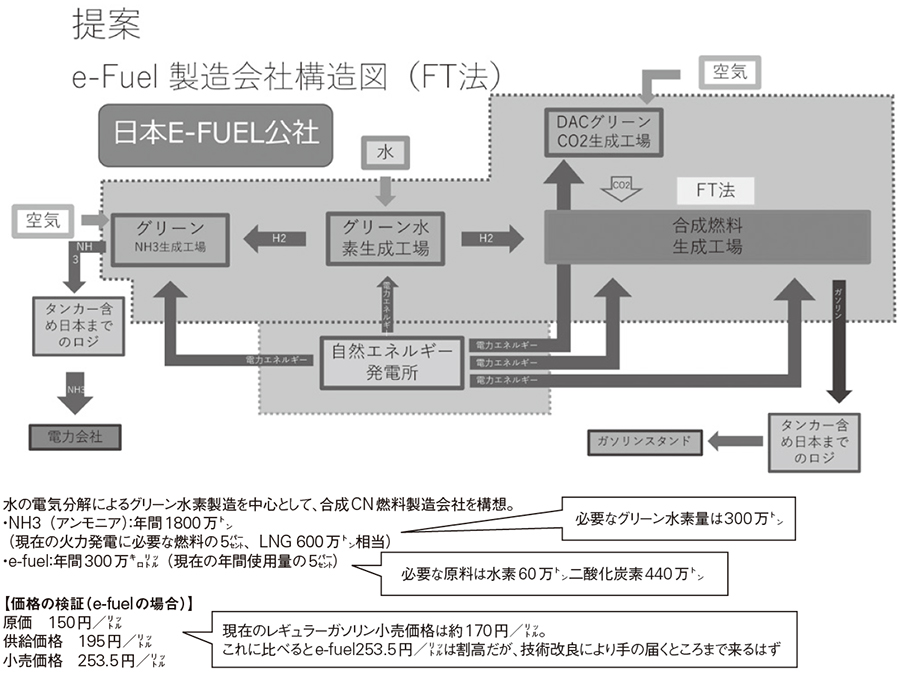

もっともネックとなっているのが電気代で、とくに国土の狭い日本は風力、太陽光発電ともに大規模に実施できる場所が少ないため分が悪い。そこで入交氏がかねてより提言をしてきたのが上図の「電力コストの低い海外諸国から安価な電力を買い、現地でグリーン水素やアンモニア、e-fuel(CO₂と水素を合成して製造する合成燃料)を製造して日本まで運搬してくる」構想だ。入交氏によれば、この構想を電力を3円/khwの電力コストでシミュレーションすると、ガソリンなどの既存燃料と競い合える水準の価格でe-fuelを売り出せるという。また「サウジアラビア国内の再生可能エネルギー発電所では、この電力価格がすでに実現している」そうだ。

こうした構想を実現するには「政府主導で海外諸国と交渉して協力体制を築き、さらに必要な技術や知見、設備などを持つ複数の企業をひとつにまとめる国家プロジェクトを立ち上げねばならない」と入交氏は強調する。が、各省庁の動きはきわめて鈍い。「日本も2023年6月に水素基本戦略のなかで今後15年間で15兆円の投資を行うとし、さらにGX推進法によりグリーンイノベーション基金2〜3兆円を追加したが、ヨーロッパのように実ビジネスとしてグリーン水素の生産を行う事業は存在しない」のが現状なのだ。

その一方、「国内各地で地産地消型の小規模な水素エネルギー関連のプロジェクトが立ち上がっており、地域のカーボンニュートラルにつながっているものも多い」とも。「今後も当研究会としては、政府に自国主導のカーボンニュートラル燃料生産に向けた国家プロジェクトの必要性を訴えつつ、官民あげての地産地消型のグリーン水素プロジェクトの促進や機運醸成につながるよう全国各地でこうした講演会を実施していきたい」と入交氏は結んだ。

この講話を受け、参加者たちの多くは「エネルギー資源の大半を海外に頼っている日本の現状」への危機感をあらためて実感、アンケートでは「国家レベルのプロジェクトも重要だが、実際に中小企業としてできることを考えてみたい」「企業や自治体が立ち上がり、たがいに連携していくべきだ」といった声があがっていた。