第22回 水素エネルギー研究会

(月刊『コロンブス』2025年8月号掲載)

東京大学で再生可能エネルギーを

利用した水素エネルギーシステムを実証‼

不安定な太陽光発電の需要と供給を

AIでコントロールし、

余った電力を水素に換えて貯蔵

エネルギー資源の大部分を輸入に頼っている日本では、各地域ごとに次世代エネルギーの生産・利用体制を整え、持続可能な循環型社会の確立を目指す取り組みに期待が寄せられている。今号で取り上げるのはそうした取り組みのひとつ、東京大学先端科学技術研究センター教授の河野龍興氏が中心となって実証をすすめる同大学駒場第二キャンパスの水素エネルギーシステムだ。このシステムは気象状況によって発電量が変動する太陽光発電の弱点を補うため、AIによる発電量予測で電力の需要と供給をコントロールし、さらに余った電力を最新型の水素製造・貯蔵システム「HESS」で水素に換えて貯蔵、電力が不足したときにこの水素で発電する、といった仕組みになっている。まさに地域で実践可能なコンパクトな地産地消エネルギーシステムなのだ。

気象分析で発電量を予測し

電力供給をコントロール

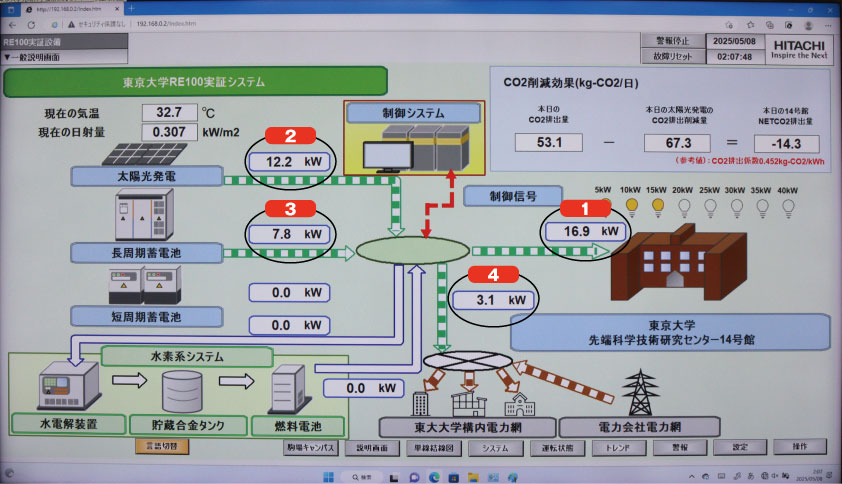

まずは東京大学駒場第二キャンパスの地産地消型エネルギーシステムの全体像を紹介したい。軸となっているのは太陽光発電システムだ。敷地内の14号館の屋上に計60kWの太陽光パネルを設置し、発電で得られた電気を同館内での使用に充てている。

この際、気象計測装置を利用した解析で発電量を予測していることがポイント。河野龍興教授によれば「太陽光発電は天候に依存する非常に不安定な発電」であり、晴天の日でも時間帯や細かな気象状況で発電量が著しく変動する。そこで「定点カメラで空の写真を常時撮影し、AIによる画像解析を用いて太陽光パネル周辺の局地的な風や雲の流れ、日射量、降水量などの変化を分析して発電量を予測し、発電量が需要を上回ったときには14号館内に電気を供給するとともに、余った電気を蓄電池に溜める」という。そして「夜間や悪天候時など、発電量が不足するときにこの蓄電池の電力を利用する」のだ。

が、これだけではエネルギー循環システムとしては不十分。「蓄電池が満充電になれば、その後、太陽光発電で得られた電気は捨てるしかなく、ムダになってしまう。そもそも蓄電池は長期間、大容量の電気を蓄えておくのに向いていないため、災害時や発電量が少ない冬場の備えにつながらない」からだ。そこで重要になるのが、余剰電力を水素に換えて貯蔵する水素エネルギーシステムである。

ワンパッケージで

水素を製造・貯蔵・利用

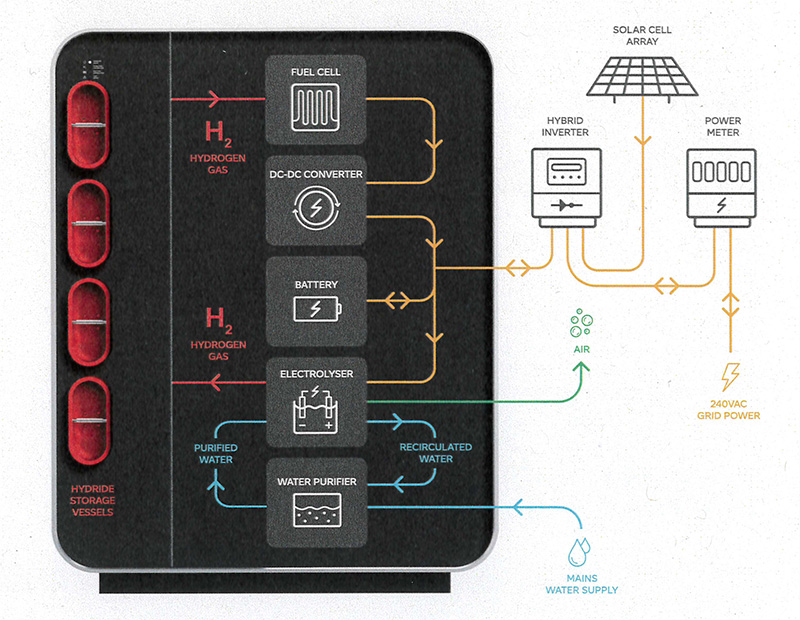

河野教授によると、この実証では水素を製造・貯蔵・利用するために、オーストラリアのスタートアップ企業LAVO社と開発した一般家庭向けの水素エネルギー貯蔵システム「HESS」を使っている。そのコンパクトな躯体のなかには水電解装置、水素吸蔵合金タンク、燃料電池、リチウムイオン電池がワンパッケージで入っており、水電解装置で製造した水素を水素吸蔵合金に貯蔵し、必要なときに燃料電池で発電する。発電能力は約10kWの出力で1日の一般家庭(4人世帯)4〜5軒分の電気をまかなえるという。

このシステムがエネルギー循環システムとして優れているのは「水素の貯蔵・管理をカンタンに行える」点だ、と河野教授。水素の貯蔵には、危険物に分類される水素ガスボンベの保管・管理に特別な資格や厳格なルール遵守が求められるのに対し、「水素を吸蔵させた水素吸蔵合金は『水素化物』に分類され、非危険物として登録されており、何の許可も必要ない」、つまりスペースさえあれば水素を満タンにしたタンクをいくらでもどこにでも保管しておくことができ、「家庭や病院などの非常用電源として期待できる」のだ。

さらに河野教授はHESSのほかに大容量の定置用水素貯蔵システムの研究にも取り組んでいる。両者を併用すれば溜めた水素で持続的に電力を生み出すことが可能となる。

防災の観点からも

有用な水素エネルギーシステム

駒場第二キャンパスでの実証開始から約2年を経た現在、河野教授は年間を通じて14号館で使用する電気をこれらのエネルギーシステムでまかなう研究をすすめており、「夏場に発電した電気を水素に換えて貯蔵し、冬場に活用するなどすれば十分、実現可能だ」としている。

次世代エネルギーとして期待されている水素の生産コストが高止まりし、燃料費などの高騰もつづいている状況では、まさにこうした小規模なシステムを各地で導入し、分散型の〝地産地消エネルギー〞による循環社会を確立させることが大事ではないか。ただ、このシステムを自治体などが地域で運用していくコストはどのくらいなのかが気になるところだ。この点に関しては「機器や設備の導入でイニシャルコストはそれなりにかかるが、導入後は通常の物流網で水素吸蔵合金タンクを運べるので運用コストは低く抑えられる」と。実際、2018年に宮城県富谷市で行った環境省の実証事業では「地元のみやぎ生協の既存物流網を生かし、地域内の生協組合員の家庭や生協店舗などに食材や日用品とともに水素吸蔵合金タンクを輸送し、燃料電池で発電する、という仕組みを構築することができた」そうだ。

河野教授はこうした実証の先に「プロパンガスを水素に置き換える」という構想を見据えている。2011年3月11日の東日本大震災では、気仙沼市で大規模火災が発生したが、津波で流された住宅のガスボンベから漏れたプロパンガスがその被害拡大の原因になったといわれる。「日本の都市ガス普及率は約50㌫に留まっており、とくに地方ではプロパンガスがメイン。これを安全に取り扱える水素エネルギーに置き換えていくべきだ」と河野教授。

大規模災害が頻発している日本。エネルギー自給率の向上のみならず、防災の観点からも地産地消型エネルギーシステムの社会実装が喫緊の課題だ。