第19回 水素エネルギー研究会

(月刊『コロンブス』2025年5月号掲載)

2050年カーボンニュートラルに向けて

日本はどんなシナリオを描くべきか

産総研が最新の数理モデルで

日本のエネルギー需給をシミュレーション

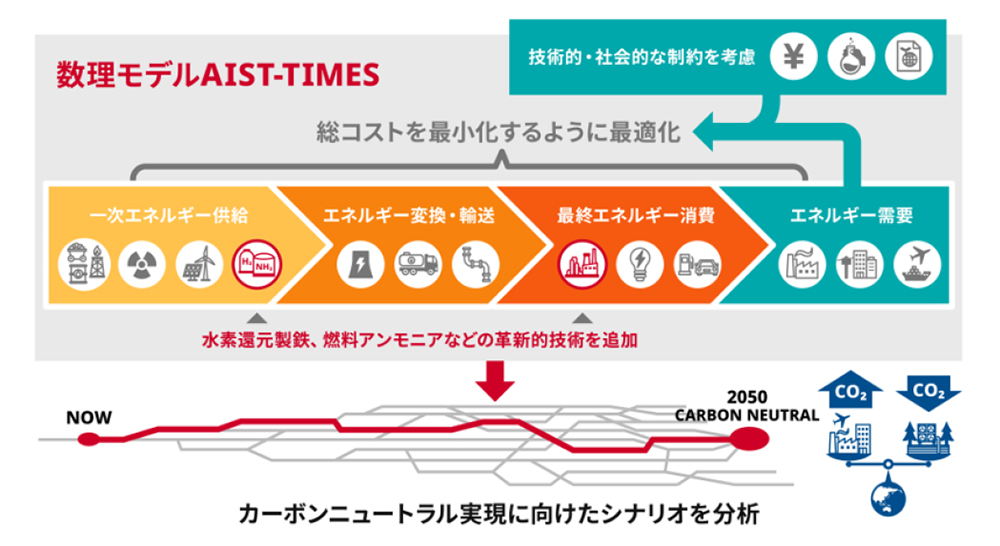

産総研は2022年、日本のエネルギーシステム全体をシミュレーションできる独自の数理モデル「産総研MARKAL」を開発し、2050年カーボンニュートラルに向けた複数のシナリオを分析した。が、この数理モデルでは水素を利用した製鉄技術や燃料アンモニア技術など、カーボンニュートラル実現のために導入が期待される革新的技術は考慮されていなかったため、あらたに国際エネルギー機関(IEA)が提供するTIMES(The Integrated

MARKAL-EFOM System)というエネルギーモデルのフレームワークに基づいて数理モデル「AIST-TIMES」を開発。この改良によって、現在のエネルギー・環境政策や産業界の取り組みを適切に反映させて、カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー需給をシミュレーションできるようになったという。

日本のエネルギー需給は

将来、どうなるか!?

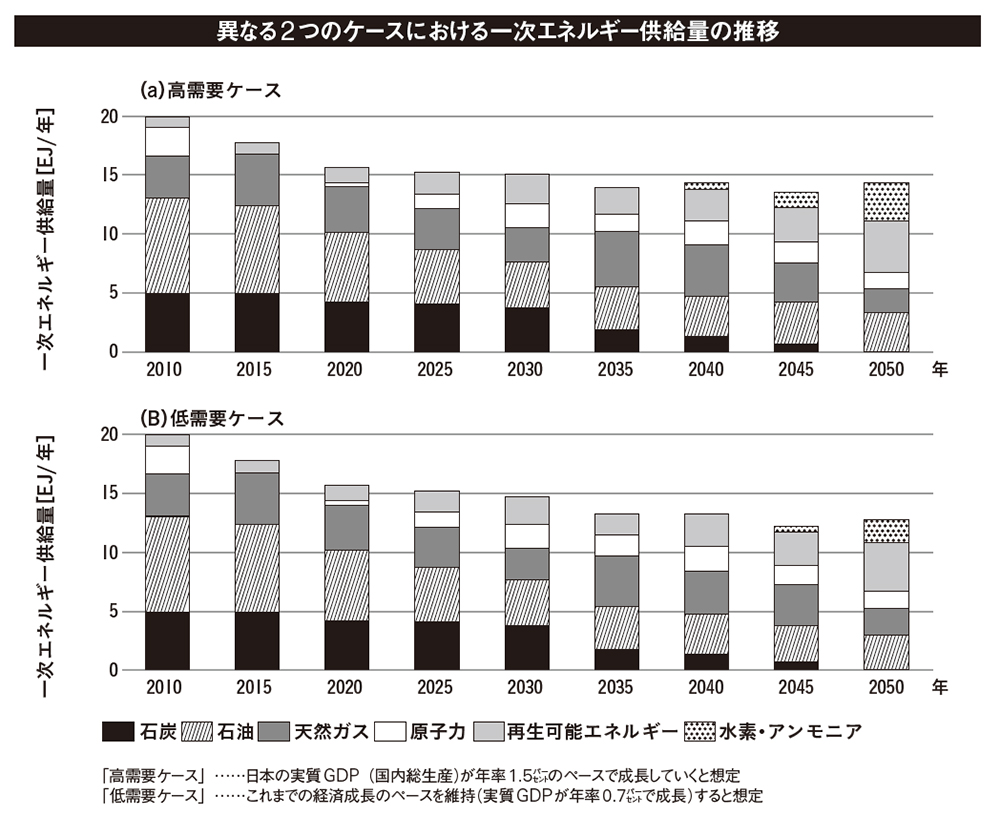

産総研ゼロエミッション国際共同研究センター主任研究員の小澤暁人氏によれば、今回のシミュレーションでは将来のエネルギー需要を「高需要ケース」と「低需要ケース」のふたつのケースに分けて2050年のカーボンニュートラルに向けたシナリオを描いてみたそうだ。

まず一次エネルギー供給量の推移(上図)を見てみると、いずれのケースにおいても人口減少やエネルギー技術の効率向上、革新的技術の導入によってエネルギーの総供給量は減少していくが、そのなかで2050年にカーボンニュートラルを実現するためには、高需要ケースでは3・1EJ(エクサジュール)の水素・アンモニア(水素換算で2600万㌧)が、低需要ケースでは1・8EJ(水素換算で1500万㌧)が必要という結果となった。

つづいて、これらのシナリオ通りの水素・アンモニアを確保できたとして、そのエネルギーを活用することで2050年に除去しなければならないCO₂の量がどう変化するか、というシミュレーションをしてみたという。小澤氏によれば、以前、2022年に「産総研MARKAL」という数理モデルで同様のシミュレーションを行った際、2050年にDACCS(※1)やBECCS(※2)といった技術で除去しなければならないCO₂の量は2億1500万㌧だった。「当時のシミュレーションでは、カーボンニュートラル実現のために導入が期待される水素・アンモニア関連の革新的技術は考慮されていなかった」という。

一方、今回のあらたな数理モデル「AIST -TIMES」によるシミュレーションでは「水素・アンモニアを水素還元製鉄や自動車・船舶用燃料、発電や工業炉に利用することで、産業・運輸部門のCO₂排出量を削減できる」と想定。これにより、2050年に除去する必要のあるCO₂量は1億4100万〜1億6900万㌧と、従来のシミュレーションより4600〜7400万㌧も少なくなったそうだ。「水素やアンモニアの利用がCO₂削減に大きく貢献することをあらためて明確に示した。また、今回のシミュレーションで、2050年までのどの段階でどの程度の水素・アンモニア関連技術が導入され得るかの目安を提示できたと思う」と小澤氏は話している。

今後もさまざまな視点で

シミュレーションを継続

ただ、いうまでもなくこうした結果に辿り着くには、シナリオ通りの量の水素・アンモニアを確保することが大前提となる。たとえば高需要ケースで必要となる2600万㌧といえば、国が掲げる「水素基本戦略」や「GX実現に向けた基本方針」の国内導入目標とほぼ同等の数値である。海外諸国から輸入するにせよ、日本主導で海外にエネルギー生産拠点を構築するにせよ、国内で水素・アンモニア製造を行うにせよ、いずれにしても国家をあげた一大プロエクトを立ち上げ、カーボンニュートラル燃料の確保に取り組まねばならない。

また「エネルギー需給のシナリオは今後の国際情勢や社会の動きに応じて変わってくるため、エネルギーやモノづくりの分野に携わる人たちとも議論を重ねながら、さまざまな視点でシミュレーションをつづけていく必要がある」と小澤氏。事実、産総研では今後、DXの進展によって生じる電力需要増加であるとか、合成燃料やバイオ燃料といったカーボンニュートラル燃料やカーボンリサイクル技術など、産総研で技術開発をすすめている各種低炭素技術も考慮したカーボンニュートラルシナリオについても分析していく予定だという。

地産地消エネルギー

システムも重要

他方、本コーナーでこれまでたびたび取り上げてきたように、全国各地の自治体などが中心となって取り組んでいる地産地消エネルギーシステムも、日本における今後のエネルギー需給のシナリオに影響してくるのではないか。そう聞いてみたところ「今回のシミュレーションは大規模でグローバルな水素・アンモニアの輸入や製造、利用を想定したものだが、小規模でローカルな地産地消エネルギーシステムもカーボンニュートラルに欠かせない大事な要素だ」と小澤氏。「地域特性や地域資源を生かして水素を製造、貯蔵、利活用して地域内でうまくエネルギーを循環させる仕組みが全国各地に立ち上がってくれば、水素関連のビジネスチャンスも広がって日本のエネルギー需給のシナリオにも好影響が出てくるのではないか」と話す。今後、そうした分析、シミュレーションが行われることにも期待したい。

※2 BECCS……バイオマスの燃焼により発生したCO₂を回収・貯留する技術。BioEnergy with Carbon Capture and Storageの略。