第18回 水素エネルギー研究会

(月刊『コロンブス』2025年4月号掲載)

装置製造・販売から量産化を目指し、

グリーンガス事業に参画!!

国内外で導入実績を伸ばす

大容量PEM型水素発生装置

中核機器(水電解スタック)を量産‼

「グリーン水素」の製造には、CO₂を排出しない再生可能エネルギーの電力で水を水素と酸素に分解する「水電解」技術が欠かせない。水素の需要拡大に向けて、この水電解による水素発生装置の大型化や量産化が喫緊の課題となっている。

こうしたなか、カナデビア㈱(旧日立造船)が山梨県都留市で水素発生装置の中核機器である水電解スタックの初の量産工場の建設に乗り出した。はたして、同社の手掛ける水素発生装置の核心技術とは何か。その全容を聞いてみた。

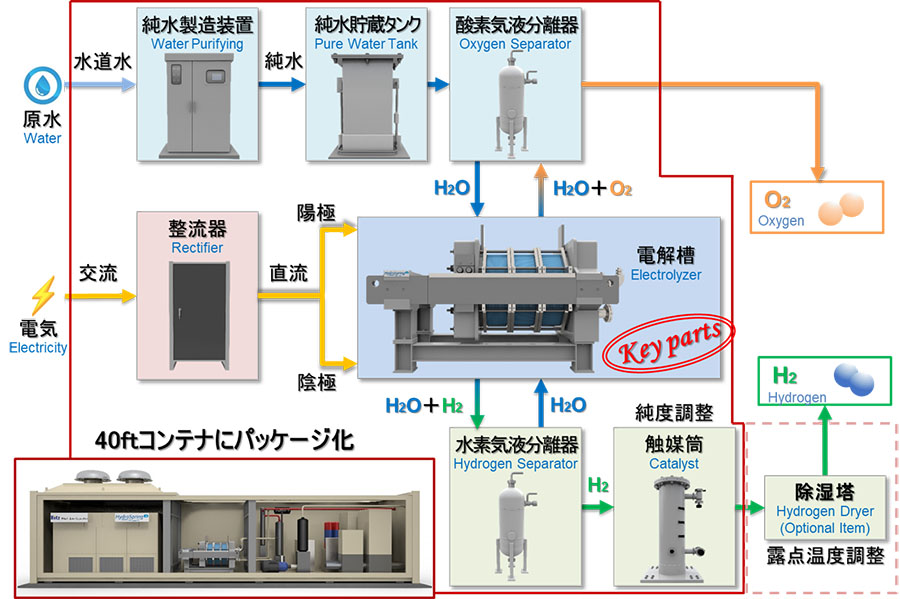

地域利用を想定した小型の

水素エネシステムを研究開発

水素発生装置は大きく分けて「アルカリ型」と「固体高分子(PEM)型」の2種類があり、カナデビア㈱は長年にわたって両方の装置の開発を手掛けてきた。近年、とくに力を入れているのが「大規模な水素製造基盤の確立に向けた大容量PEM型水素発生装置の開発とそのモジュール化」だ。同社脱炭素化事業本部水素事業推進室長の亀山和也氏によれば、PEM型はアルカリ型より電流密度(※1)が高いため面積あたりの水素発生量が大きくなる一方、技術的に大容量化が難しいとされてきた。だが同社は大容量化の研究開発を重ね、2018年に当時としては国内最大であるメガワット級の水素発生装置を開発した。「40フィートコンテナ( 12 〜13㍍×3㍍弱)に電解槽、純水製造装置や純水貯蔵タンク、酸素気液分離器、整流器などさまざまな装置もあわせてパッケージ化することに成功した」と亀山氏。「コンパクトで、かつ劇物の薬液を必要としないPEM型なので、都市部や既設プラントへの導入障壁が低い」という。

カナデビアが手掛けるメガワット級の水素発生装置コンテナパッケージの構成。1.5㍋㍗の容量の装置で1時間に200N㎥(ノルマルリューベ/標準状態(大気圧、0℃)における空気の量の単位)の水素を製造できるという

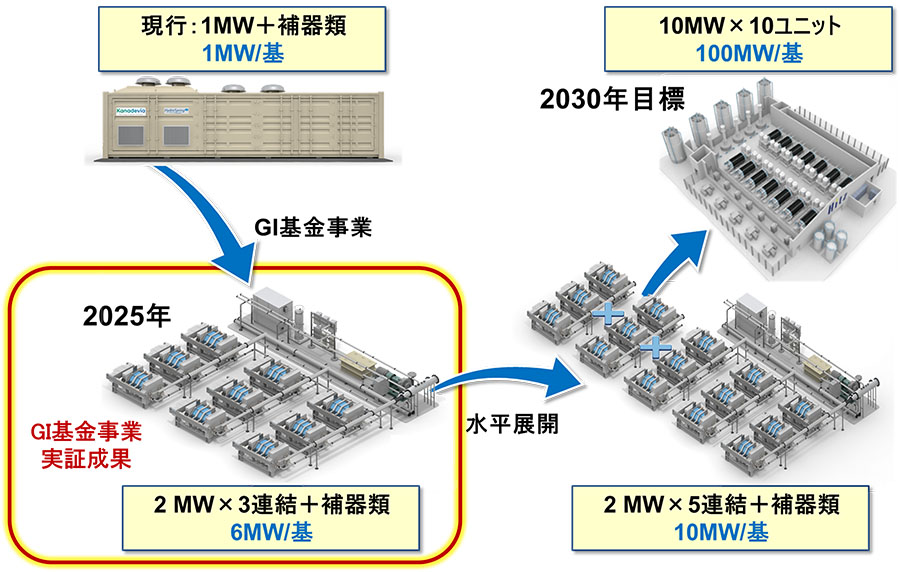

この水素発生装置はこれまでに北海道電力の発電所の隣接地や電子部品メーカー工場内の設備などで導入されているほか、海外ではクウェートや台湾で発電機冷却用、水素ステーション用として使われている。さらに2021年度から25年度にかけて、国のグリーンイノベーション基金事業として採用され、山梨県企業局やTEPCO、東レ、シーメンス・エナジーなどと16㍋㍗の水素発生装置と関連設備のモジュール化に取り組んでいる。今年度はサントリーの天然水工場兼ウイスキー蒸溜所で国内最大級の水素製造施設を建設し稼働を目指しているという。

国のグリーンイノベーション基金事業(2021年度~ 25年度)では、1㍋㍗級の水素発生装置を複数連携させて大容量化に成功。これをさらに推しすすめ、2030年代には100㍋㍗の水素製造施設を実現するのが目標

このように国内外での導入実績がつぎつぎとあがるなか、同社はさらなる需要増を見込んで山梨県都留市における水素発生装置の中核機器(水電解スタック)の量産に乗り出したのだ。

カナデビアの水電解スタックの量産工場の建設地は、山梨県都留市厚原の新工業団地。約80億円(経済産業省GXサプライチェーン構築支援事業の補助を含む)を投資し、年間1㌐㍗以上の生産能力を持つ工場にするという。「完成予定は2028年度末、計画では操業開始時には従業員約100人を雇用する。もちろん、高度な技術を持つ地場の中小モノづくり企業と部素材の製造や加工などで連携していきたい」と亀山氏。地場産業への波及効果と地域の雇用増が見込めそうだ。 もちろん、山梨県側からの期待も大きい。同県担当者は「カナデビアの新工場建設により、充実した研究環境が整った本県に『量産』というピースが加わることで『実証』から『実装』への移行が加速し、本県は水素先進地としてさらに前進する」とし、「雇用創出や水素産業の裾野拡大といった地域経済の活性化はもとより、量産化にともなう価格低減による『P2Gシステム』(※2)の普及拡大にも期待が膨らむ」と話している。 (C)水素エネルギー研究会. All Rights Reserved.カナデビアの水電解スタック量産工場の概要

・建設地:山梨県都留市厚原 新工業団地

・生産機種:PEM型水素発生装置の水電解スタック、システム(将来計画)

・生産能力:1㌐㍗/年以上のトレーサブルな製造管理システムを構築

・完成予定:2028年度末

・従業員数:約100人(操業開始時の計画値)

・投資額:約80億円(経済産業省GXサプライチェーン構築支援事業の補助を含む)

装置製造・販売からいずれは

グリーンガス事業へ

同社では今後、このあらたな新工場を中核として水電解スタックの量産を本格化させていくとともに「順次、製造拠点を広げていくことで2030年代に水素関連事業で1000億円以上の売上を目指す」としている。また「現在のところは装置(スタックやシステム)の販売が中心だが、量産化や広域展開が軌道に乗れば、いずれはグリーン水素などの製造・供給事業にもパートナーとして参画していきたい」とも。

同社は今回取り上げた水素発生装置のみならず、これまでに再生可能エネルギー発電や廃棄物焼却発電、バイオガス、CO₂分離回収装置、メタン化反応装置、アンモニアコンバータ、海水淡水化装置などさまざまな事業・製品・技術を手掛けており、これらのシステムを統合するための独自のICT技術も有している。であれば、自治体や他企業とも連携することで「太陽光や風力由来の電力から水を電気分解し、グリーン水素を製造して供給する事業や産業由来の排ガスから分離回収したCO₂とグリーン水素を反応させてCNメタンを合成し、都市ガス市場に供給する」といったビジネスを展開していくこともできる。

カナデビアは水素のリーディングカンパニー、日本の社会・産業のカーボンニュートラル化に大きく貢献していくと思われる。

「アルカリ型」と「PEM型」、どう違う?

カナデビアは1970年代、海水電解のノウハウを生かして高温・高圧アルカリ型水素発生装置の開発に着手、90年代には固体高分子(PEM)型水素発生装置の開発にも乗り出し、2000年に製品化(PEM型水素発生装置HydroSpring)をはたし販売をはじめた。

では、この「アルカリ型」と「PEM型」はどう違うのか。まずアルカリ型は水酸化カリウムの強アルカリ溶液を電気分解して水素を取り出すが、電流密度が低いので装置が大型になってしまうという。対するPEM型は液体状態の水ではなく、固体高分子という膜に水をしみ込ませ、その水を分解する。膜の両側に電極触媒を塗布することで電極同士が近づき、電気抵抗が抑えられるためエネルギー効率が高くなるのが特徴。大容量化が難しいのが課題だが、カナデビアは長年の知見とノウハウでこの課題を乗り越えた。

事務局:東方通信社 広報:月刊コロンブス、コロンブスTV